聯系方式

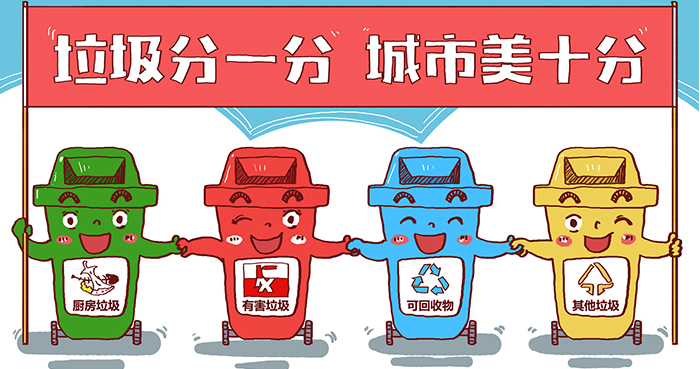

一、垃圾房技術迭代背景與核心驅動力

根據住建部《"十四五"城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》,截至2023年6月,全國已建成生活垃圾分類投放點120萬個,其中智能化改造覆蓋率不足15%。隨著《"無廢城市"建設試點工作方案》的深入推進,2025年垃圾房將面臨三大轉型壓力:(1)日均生活垃圾清運量突破50萬噸的處理壓力;(2)碳中和目標下資源化利用率需提升至60%;(3)社區居民分類參與率需從2022年的38%提升至55%。

二、2025年垃圾房技術革新路徑

1. 智能感知系統升級

多光譜成像技術:上海試點項目顯示,通過融合可見光與近紅外成像,可將混合垃圾識別準確率從72%提升至89%

氣味監測模塊:深圳南山區已部署的VOCs傳感器陣列,實現甲硫醇等惡臭物質濃度實時監測

壓力傳感網絡:北京朝陽區試點項目表明,智能稱重系統可使分類錯誤率降低42%

2. 能源自持系統構建

生物降解產電:杭州余杭區示范項目證實,廚余垃圾厭氧發酵系統可滿足自身60%用電需求

太陽能薄膜覆蓋:廣州黃埔區實測數據顯示,光伏一體化頂棚使垃圾房日均發電量達12kWh

熱能回收裝置:武漢光谷項目驗證,余熱回收系統可將冬季室內溫度維持在18℃以上

3. 物聯網協同網絡

垃圾滿溢預警:南京棲霞區案例顯示,液位傳感器可提前2小時預警,調度響應效率提升70%

清運路徑優化:基于GIS的智能調度系統使清運車輛空駛率從35%降至18%

應急響應聯動:成都高新區試點接入消防系統,煙霧報警響應時間縮短至90秒

三、社會價值與風險提示

技術革新帶來日均處理效率提升40%的同時,需警惕:(1)設備維護成本增加30%-50%;(2)居民數字鴻溝可能擴大參與差異;(3)數據安全風險需建立分級防護體系。建議參照《信息安全技術個人信息安全規范》構建數據治理體系。

|

上一條:社區生態革命:垃圾房與垃圾亭如何重構居民公共空間

下一條:夏季垃圾桶與垃圾房科學維護指南(上篇) |

返回列表 |

蘇公網安備32030002001223號

蘇公網安備32030002001223號